場合によっては地震と同時に発生する「津波」

いつの時代を通しても、思わぬ被害をもたらしてきた記憶に残る自然災害の一つと言えます。

ですから、津波が発生する時には可能性な限り被害を受けないために、津波がどのように発生して、どのように危険なのかを知っておきたいと思います。

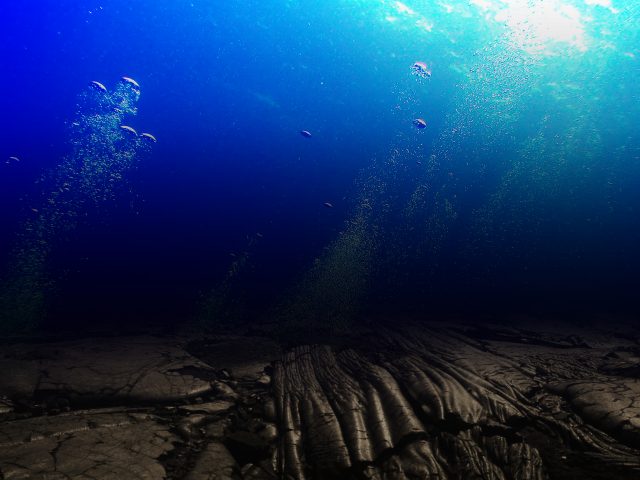

津波とは何か

地震や火山活動による海底の地殻変動によってプレートが急激に沈み込んだり持ち上がって発生する波です。

他にも、海底の地滑りが原因の津波もあります。

地滑りとは言っても海底の地滑りは、陸上のものとは規模は比べものになりません。

陸上では大規模な地滑りの場合でも、土塊の体積が数十キロ平方メートルですが、海底の地滑りは最大級規模で、2万キロ平方メートルにもなると言われています。

数字で見ても分かりにくいですが、単純に地上の地滑りの数百倍規模に達するのです。

例えば、ある研究チームの調査によると南北に40km×東西に20km×厚さが最大で2kmで、東京ドームで計算すると40万個分に相当する量の500㎦の土砂が海底で崩れたという調査報告があります。

それだけの量の土塊が一気に崩れ落ちることから生じる勢いは、非常に強い力を生みだし海水を押し出して津波を引き起こすメカニズムというわけです。

これらの原因によって津波は起こるのですが、何度もくる高波とは性質は大きく違い、一つの波の長さが長く周期も長いですがその分規模の大きな力を溜めた波が一気に打ち寄せてきます。普段の波の波長が数メートルとしたら、津波の波長は数百キロ程度だと言われているようです…

一つ一つの波がそれだけたっぷりと力が溜められた状態で、打ち寄せてくるわけです。

バケツに溜めた水を運ぶ時のチャプチャプしている程度が普段の波だとすると、一気にバケツをひっくり返した時の勢いが津波と考えると、その力や勢いの差は歴然ですよね。

その波長の長さの関係もあり、大きな地震のすぐあとに、急いで港から沖合に船を出す映像を見られたことがあるかもしれません。

高波とは違い沖合まで出てしまえば、長い波長の上に船がいることになるので、津波だと気づかないほどの状態になるそうです。

陸地の方ではどうでしょう。

意外と勘違いされがちですが、津波の前は海がかなり引くと聞く事がありませんか?

確かに、想像もつかないぐらいに引くパターンもありますが、必ずではありません。

引かないのにいきなり津波が押し寄せたケースがあるので、判断材料にするのは間違いなので決しても油断はできないです。

恐るべき特性

とてつもない特徴の一つが、スピードです。

津波のスピードは、普段の波からは想像もつかない速さになるのです。

なんと!!

ジェット旅客機の巡航速度とほぼ同じの、時速約800㎞に達するそうです。

それだけの速さで、物に衝突したらどれだけの破壊力を生みだすことになるのか考えただけで恐ろしくなりませんか?

そのため50㎝の津波でも車1台ぐらいは押し流せるほどのパワーになるのです。

東日本大震災の時の被害の大半は、地震の揺れよりも津波による被害だったのも容易に理解できます…

計り知れない速さと力をもった波が、一度ではなく、二度三度と次々に押し寄せることによってさらに力を増して、様々な地形効果も含めてさらに力を溜め、想像を絶する破壊力を生みだします。

思わぬ規模の津波が引き起こされる可能性は、想定できるものではないのです。

津波の恐るべき高さ

東日本大震災の時の気象庁や国土交通省の記録では、津波の高さは最も高い所で、岩手県大船渡市の「推定16.7 m」とされています。

しかし、ニュースなどではよく高さが、「40.5m」に達した所もあったと報じられていました。

パッと見た時、なんでそんなに差がでるだろうと感じてしまいますよね。

この記録の示すものは、16.7mは「津波の高さ」で、40.5mは「遡上高」のため大きく意味が違っています。

「津波の高さ(津波高)」は、単純に海岸に達する時の高さです。

「遡上高」は陸上を這い上がっていった最も高い地点の事なのです。

「津波の高さ」×2~4=「遡上高」になる事が過去のデータをもとにわかっています。

ですから、津波注意報や津波警報がでたならば、その津波の高さや勢いを決して甘く見てはならないのです。

日本の記録の中には、その事を示すもっと図り知れない津波の歴史もあるからです。

日本歴史上最大の津波被害

1771年4月24日(明和8年3月10日)午前8時頃 沖縄県石垣島南東沖約40kmを震源に発生した地震(推定マグニチュード7.4)による明和大津波です。

震度4程度だったようですが、その際に発生した明和大津波は八重山、宮古諸島(先島諸島)を襲い大きな被害を与えました。

津波は三波まで押し寄せたうちの、第二波が一番大きくなんと、「二十八丈二尺」85.4メートルと『大波之時各村之形行書』に記録されています。

遡上高は34.8mとも言われています。

250年以上前の測量技術と現代の測量技術は違うので、どの程度の正確さかはわかりません。

しかし、これがある程度でも正確な数値なら、高層マンションの25階相当に達することになります…

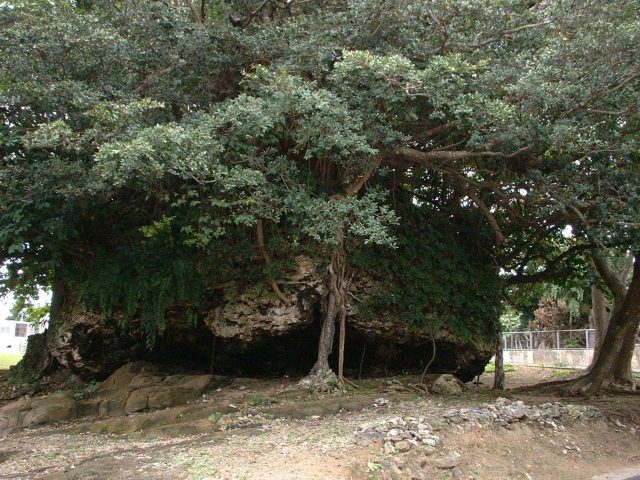

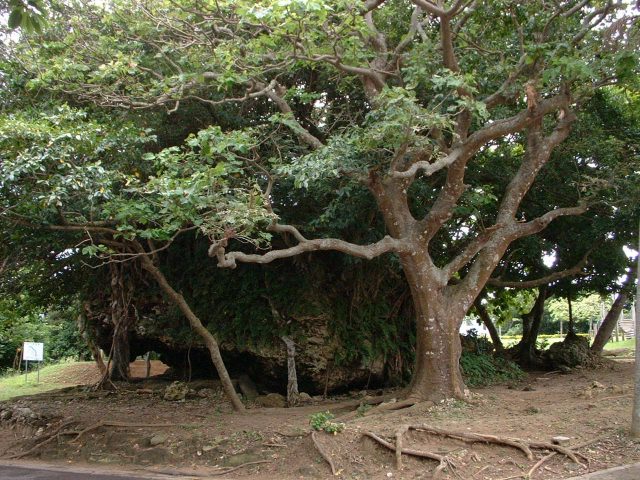

石垣島の大浜崎原公園には、流れ着いた推定重量700トンもある大岩がいまでも残っています。

中央の岩が打ち上げられた大岩です。

比較するものがないので大きさが伝わりにくいですが、この岩が本当に…と思わせる規模のものでした。

こんな大岩がゴロゴロと流れ込んできた所を想像すると、歴史に刻まれた傷跡の重さと自然災害の恐ろしさをひしひしと感じました。

それだけの勢いのある大津波ですから、石垣島の大半覆ってしまい人口の約半数の9,313人が犠牲となったようです。

その後も、津波による田畑の影響で不作などによる飢餓が続き、疫病も流行ったため、100年の間に人口が増えるどころかさらに7,000人減少したそうです。

いくら、いまよりも科学や医学が発展していなかったとはいえ、復興の難しさと長期に渡る影響力の強さを感じませんか…

この被害は、地震は震度4程度だったために地震の被害はほとんどなく、津波を連想するほどのものではなかったのです。

ではなぜ?

震源地よりもさらに沖合で、大規模な海底での地滑りが発生していた可能性もあり調査しているようですが、いまだ津波の原因となった大幅な海底の地滑りは特定できていないようです。

何よりも、想定外があり得ること示す歴史的な記録と言えるのではないでしょうか。

まとめ

津波特有のスピードや高さは、本当に驚異的だと感じます。

それらから生み出される破壊力は、歴史を通じて誰も目にも明らかなものともなっています。

これらの事実を、決して忘れないようにしたいと思います。

コメント