破傷風の名前は聞くけど、よくその存在を知らなかったりしませんか??

以外と身近で、破傷風になってしますと死亡率の高いため厚生労働省も注意を促しているほどです。

しかも、30代以上の人が中心に感染しているです。とは言っても、赤ちゃんから高齢者に至るまで感染します。

特に、豪雨災害の後は要注意!!

破傷風とは

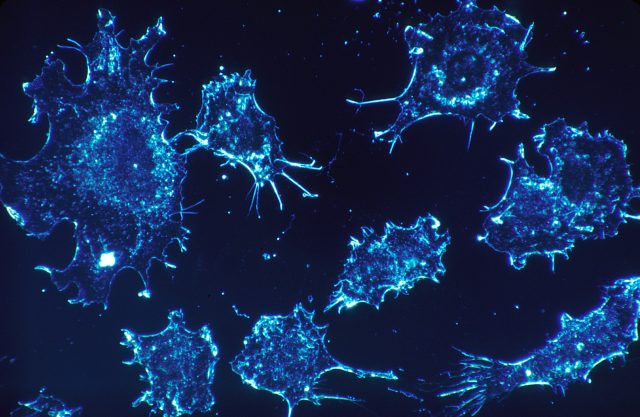

破傷風は、「破傷風菌」によって感染します。

この破傷風菌に感染すると、体内で破傷風毒素という神経毒素をつくり出します。

そして、身体中の神経系統が侵され始めるのです!!

神経筋接合部から神経に入り込みんでいき、脊髄にまで到達していきます。

さらに、シナプス前膜を通り脳の中核まで毒素が運ばれていくのです。

そうなると、口が開きにくくなる、食べ物が飲み込みにくくなるといったちょっとした症状から始まります。

さらに悪くなっていくと上手く歩けなくなったり、排尿・排便障害などの明らかに異常きたす症状が表れはじめ、最後には強直性痙攣をひき起こし、全身の筋肉が固くなり体を弓のように反り返らせてしますのです。

そして、呼吸筋まで麻痺してしまい呼吸困難になるなどして最悪の場合は死に至るのです…

いまでも多い破傷風感染

破傷風菌に感染して、破傷風になってします人は現在でもまだまだいます。

豪雨災害も増えているのでなおの事です。

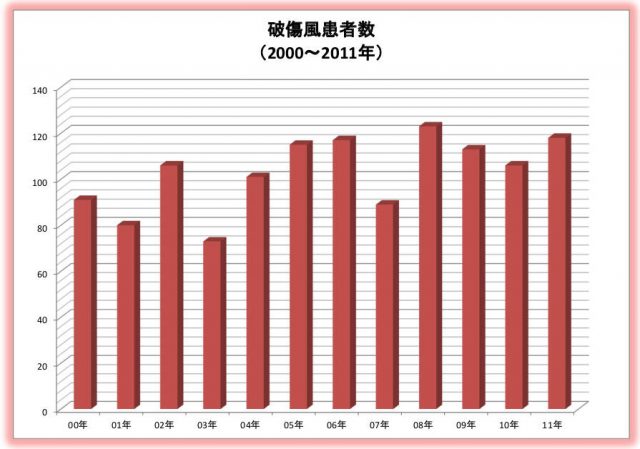

2000~2011年までの破傷風に感染して、国立感染症研究所に報告されている患者数は以下のようになっています。

国立感染症研究所参照

2011年なので7年前までの情報ですが、いかに猛威をふるっていたかがわかります。

破傷風菌は根絶されることはないので、現在でも私たちにとって脅威の一つであるのは間違いないです。

また、破傷風にかかった時の致死率について国立感染症研究所は次のようにも述べています。

近年、1年間に約40人の患者(致命率:約30%)が報告されているが、これらの患者の95%以上が30 才以上の成人であった。

国立感染症研究所では、報告患者数は年間120人程度としているので、医学が進んでも致命率が30%もあるなんて恐ろしいですよね。しかも、注意すべきは子供よりも大人なのです!!

その理由は、ワクチン接種と関係があるのですが後程説明します。

なぜ破傷風に感染するのか

破傷風菌は、私たちの身の回りの土の中に存在しています。

本当にすぐそばのご近所さんなのです。

「じゃあ、なぜもっと多くの人が感染しないのだろう??」と思いますよね。

破傷風菌は「偏性嫌気性菌」という種類の菌で、酸素を嫌い死滅してしまう特性があります。偏性嫌気性菌の有名どころは、ビフィズス菌なのですがヨーグルトに入っているビフィズス菌は酸素にある程度の抵抗があるもので、ヨーグルトができる過程の発酵時に酸素を消費しているのでヨーグルトの中で生きていられるのです。

ちょっとしたマメ知識にそれてしまいましたが、破傷風菌の場合は「芽胞」という手段を使って耐久性の高い細胞構造を形成しています。そのため、熱や乾燥に抵抗性があるので世界中どこの土の中でも生きていけるのです。酸素に対しては弱々しいですが、シェルターを作り出して生活しているので熱や乾燥にはタフな菌なわけです。

そんな破傷風菌ですが、昔から錆びた釘(くぎ)を踏んだら破傷風になるって聞いたことないですか??

あれは、畑などの土の中にある釘(くぎ)が深く刺さると、その分深くまで破傷風菌が入り込むためにそう言われていたのでしょう。

実際には、ちょっとした転倒や事故、菜園やガーデニングをしいる時にケガをした傷口から感染します。

しかし、ごく小さな傷口からも感染することがあるため、感染した傷口が特定できないほど些細なところからの感染者が2割ほどとなっています。

他にも、覚醒剤などで注射器を使用している人が清潔でない注射器から感染しているケースもあるため、違法薬物は百害あって一利なしですね。

ちなみに、人から人へ感染することはないですしそうした症例はみられません。

豪雨被災などの災害時には破傷風が増える

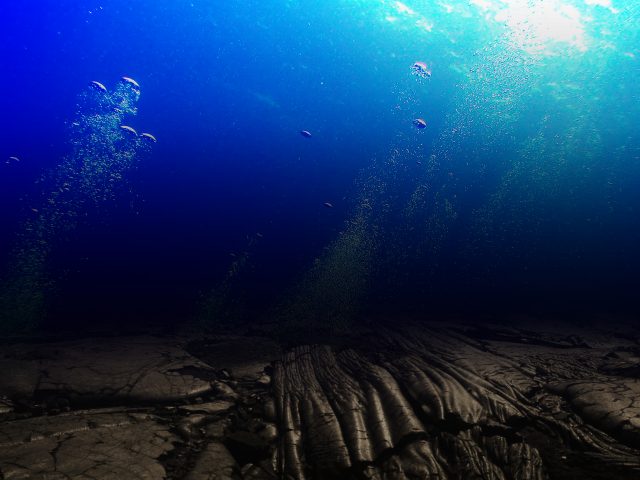

破傷風菌は、水中にも存在しているため洪水被害が起きると破傷風菌も大移動します。

しかも、汚染された土は酸素が少ないため破傷風菌にとっても好環境になってしまうのです。

さらに、汚れた水の中を移動しなければならなかったり、足元が見えないためにケガをしたりする率がグンと上がるために体の中に破傷風菌が侵入してきてしますのです。どうしても災害時には、衛生な環境が失われてしまうので最近の異常気象による弊害も大きくなってきていきそうですね…

破傷風対策

「ちょっとした事で感染するなら何もできない!!」と極端になる必要はありません。

もし、土を触っている時にケガをしたらまずはその傷口を適切に処置すればいいからです。釘(くぎ)のような物を踏んで深い傷を負った時には、なおの事きちんとした処置が必要です。

破傷風菌は、薬剤や熱に強いため傷口から破傷風菌が中に入っていかないように、すぐに傷口をキレイに洗い流して処置しておくことが大切。釘(くぎ)が深く刺さるようなケガは、自分で処置するにも限界があるので病院に行って処置してもらう方がいいでしょう。

私は、沖縄の住んでいる時に、釘(くぎ)を踏んでしまい結構深くまで刺さったことがあるのですが、地元のオジー曰く「急いで海に入って血を出してこい!!」と言われました。おそらく浸透圧を利用して血液を流し、体の中に破傷風菌が入らないようにする昔ながらの知恵なのかもしれません。(※この方法を勧めているわけではありませんのでご注意を。)

破傷風はワクチン接種が有効

身近な菌で致死率がそこそこあるので、厚生労働省はワクチン接種を勧めています。

今後、豪雨災害や洪水被害が発生する可能性は上がるでしょうから、自分で処置して防ぐ曖昧な方法で危険のリスクがどうしても付きまとうからです。

なぜ、ワクチン接種が勧められているかというと、

ワクチン接種により、100%近い方が十分な抗体を獲得すると報告されています。

ここまでハッキリとしたデータがでているので、ワクチン接種が勧められているわけです。

破傷風のワクチン接種は「沈降破傷風トキソイド 」というもので、3週間~8週間間隔で2回、 6ヶ月以上経過後1回、その後は10年ごとに1回の接種が効果的です。破傷風感染のおそれのあるケガをした場合は直ちに1回接種する必要があります。

子供の場合は2012年11月から、四種混合ワクチン(DPT-IPV)で予防接種できます。生後3ヵ月~12ヵ月の期間に20~56日の間隔をあけて3回受けます。さらに、追加接種を6ヵ月以上の間隔をあけてから1回の接種を行うことを厚生労働省が勧められています。

11歳になったら、二種混合ワクチン(DT)で予防接種することで、追加抗体をつけておく事ができるので、20代前半までは免疫が維持されます。

その後は10年ほど抗体が維持されるので、10年間隔で三種混合ワクチン(Tdap)の追加ワクチン接種していく流れで予防できます。

しかし、実際の破傷風の予防接種に関しては、意外なほど接種率が低くなっています。

また, 2016年度の大阪市における乳幼児期に接種する1期の沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV)の接種率は87.5~98.9%であるのに対し, 11歳以上13歳未満で接種する2期のDTワクチンの接種率は51.8%と低い状況にある。

子供ですらワクチン接種率が低いのですから、大人はもっと低いのが分かりますよね…

最終接種から10年以上経過してい場合は免疫がないものと判断するようなので、破傷風の感染が30代以上が多い理由は大人になってからワクチン接種に行くことがないのが大きな要因となっているのです。

破傷風ワクチンの副作用

ワクチン接種で予防できるとはいっても、大人もですけが小さな子供へはなおの事ワクチン接種の副作用は気になるところですよね。

破傷風のワクチン接種に関して、どのような副作用が現れるのかは以下の通りとなっています。

発赤、腫れ、発熱、頭痛、関節痛など

アナフィラキシー症状、脳症、けいれんなど

アナフィラキシーの症状として、皮膚のかゆみ、じんましん、動悸(どうき)、息切れ、意識障害などです。症状がでるのは、ワクチン接種後30分以内に起こるため病院などで注射をした後にしばらく待機するように言われるのはそのためです。

30分以上経ってから症状がでる場合もあるので、ワクチン接種後は注意しておきましょう。

副作用の事を考えて、ワクチン接種を控える人もいることでしょう。個人的には「ワクチン接種を絶対にしてください!!」と言うつもりはないので、一人一人がよく検討して判断した方がいいと思っています。

リスクとしては、南海トラフ地震などの大型の災害や豪雨被害が当たり前になってきていまし、衛生環境が整っていない国に旅行に行くことがある人などはそうした点も考慮に入れつつ決定していきたいですね。

最後に…

破傷風は、ワクチン接種でほぼ確実に予防できますが意外としていない人が多いのが現状となっています。副作用ももちろんですが、破傷風の危険性やワクチン予防できることを知らなかったしますからねぇ…

これから、異常気象による大雨や豪雨被害での洪水災害をはじめとして、破傷風がますます脅威となる時がくるかもしれないですね。

副作用の事も踏まえて、ワクチンで予防するかどうかは慎重に判断していきたいと思います。

コメント